Por Walterson Sardenberg Sº

A caça submarina no Rio de Janeiro tem uma história rica em peixes, folclore e empresários graúdos, de Roberto Marinho a Jorge Paulo Lemann.

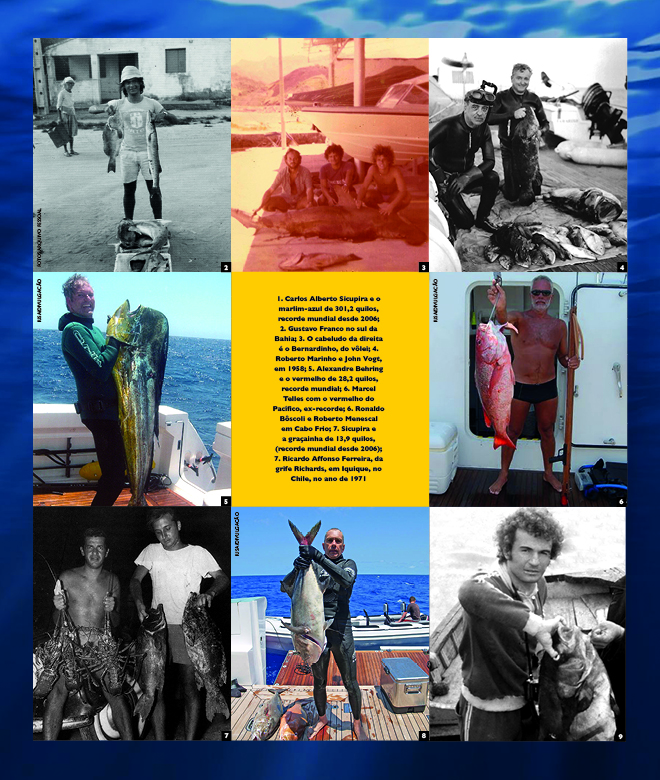

7 de janeiro de 2006. Carlos Alberto Sicupira praticava o seu passatempo favorito, a caça submarina, ao largo da costa de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Debaixo d’água, em alto-mar, contando apenas com o ar dos pulmões, como é próprio desse esporte praticado em apneia, viu um marlim-azul se deslocando com rapidez. Disparou. Uma arpoada perfeita. O mais difícil foi trazer o bichão, de dimensões bíblicas, para perto da lancha. Por fim, com a ajuda de um sistema de três boias – que vai reduzindo a força descomunal dos chamados peixes de bico –, Sicupira fisgou um exemplar de 301,2 quilos. Desde aí, é o detentor do recorde mundial de caça submarina do Makaira nigricans – aquela espécie que levou o pescador de O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, ao esgotamento nervoso.

Uma proeza. Até mesmo pela idade do caçador. O carioca Beto Sicupira estava com 58 anos. Seu retrato, de sandálias e bermudas, posando, orgulhoso, ao lado do marlim-azul, é das poucas fotografias públicas de um homem reservado, um dos mais ricos do país. Na realidade, há outras três fotos similares na tabela da IUSA, a International Underwater Spearfishing Association. Elas retratam os demais recordes mundiais de Sicupira: na caça do badejo branco, da graçainha e de uma espécie restrita à Oceania, que ele trouxe à tona na costa da Nova Zelândia.

Foi a pesca debaixo d’água que aproximou Sicupira daquele que seria o seu mentor – e, mais tarde, sócio – na arte de vencer as marés das finanças. Em 1973, em uma saída para o mar, o jovem corretor de valores conheceu Jorge Paulo Lemann, nove anos mais velho, traquejado caçador sub e, já naquela época, avesso a entrevistas. O então proprietário do Banco Garantia – e, hoje, dono da maior fortuna do Brasil e 26º bilionário do planeta na lista de 2015 da revista Forbes — elogiou seu fôlego e sua mira. Convidou-o a ajudá-lo a tocar o barco.

Foi também nos círculos da caça sub que Lemann fisgou para a empresa outro carioca do mercado financeiro, e também futuro sócio, Marcel Telles, dois anos mais jovem que Sicupira. O trio de empreendedores, acostumado a ir fundo nas águas cariocas, acabou nadando de braçada muito além das 200 milhas. Lemann, Sicupira e Telles miraram suas armas da caça sub com destreza para subir ao pódio do capitalismo global. Hoje, estão à frente da 3G, controladora de companhias internacionais de ferrovias, construção civil e lojas de departamento, além da maior conglomerado de cervejas do planeta, da rede Burger King, da indústria alimentícia Kraft e, ainda, de pescados menores. (O presidente do conselho da Burger King, Alexandre Behring, aliás, outro carioca, é recordista da pesca sub do vermelho.) Telles, ex-recordista mundial da caça de uma espécie similar, o vermelho do Pacífico, usou uma frase típica de caçador para definir sua própria atuação nos negócios: “Para pegar o peixe grande, você tem de estar na água”.

A olhos menos atentos, e sem a máscara de mergulho, pode parecer simples coincidência o fato de Lemann, Sicupira, Telles e Behring serem atletas de alto rendimento nas finanças e também caçadores submarinos – sim, aos 75 anos, Lemann ainda arpoa cavalas e caranhas. Ao menos no Rio de Janeiro, porém, essa modalidade praticada em silêncio, sob a superfície da água e sem a divulgação da imprensa, vem reunindo, ao longo de pelo menos seis décadas, craques dos negócios e figuras de destaque nas atividades em terra firme. Nomes? Por exemplo: os empresários Roberto Marinho e Ricardo Dias da Cruz Affonso Ferreira (criador da grife Richards), o economista Gustavo Franco, o cirurgião Ivo Pitanguy, o cineasta Ruy Solberg e o compositor Roberto Menescal. Ou ainda Bernardinho, técnico da seleção de vôlei masculino, que praticou a modalidade na juventude. Todos eles peixes graúdos.

Essa estreita ligação de empresários, em especial, com o esporte dos arpões pode ser explicada pelo fato de a caça submarina representar uma metáfora perfeita do universo dos negócios. Exige fôlego. Envolve risco. Cobra paciência. Requer precisão quando desponta a oportunidade. Mas é esclarecedor lembrar que a caça sub foi acolhida com tapete vermelho no píer da elite carioca tão logo jogou as amarras no Rio.

Consta que no pós-guerra, em 1946, o francês Cemama – cujo primeiro nome se liquifez na história – tentou ser representante da pioneira arma do gênero que apareceu na cidade. Era da marca Le Fusil Americain. Alguém levou Cemama ao Clube dos Marimbás, em Copacabana, enclave dos melhores pescadores amadores de linha. Bastou observarem a mulher do francês para darem trela ao conviva. Era uma sereia. Graças a Cemama, ou à sereia, os sócios do Marimbás tornaram-se entusiastas do esporte. Idem para os rapazes do Iate Clube do Rio de Janeiro, outro reduto de bem-nascidos. Para desgosto do francês, porém, os possíveis compradores preferiram importar o equipamento pelas mãos dos pilotos da Panair. Pior: especula-se que a sereia caiu em redes alheias.

A primeira geração de caçadores reunia, já então, expoentes da fina flor da zona sul: o fazendeiro João Borges Netto; seu irmão, o financista Arnaldo Borges; o industrial e colecionador de arte Raymundo Castro Maia e o arquiteto Chico Britto, por exemplo. A segunda leva, já nos anos 1950, reforçou a tendência. Dela faziam parte o dermatologista Antar Padilha e os industriais Ian Solberg e Oscar Sjostedt. E assim florescia a caça sub entre as famílias da alta-roda, gente que só ia à zona norte em dia de Maracanã. Embora aqui e ali despontassem, pouco mais tarde, os “ratos de praia” – rapazes de classe média com jornada integral nas areias e que viviam da venda dos peixes arpoados. Era esse o caso de três feras: Abel Gázio, Arduino Colasanti e Bruno Hermanny. Abel arranjara um emprego de conferente de cargas no porto, mas não era, digamos, um funcionário assíduo. Preferia bater o ponto nos avanços topográficos e comportamentais da praia do Arpoador, que o jornalista e escritor Ruy Castro descreveu como “o grande laboratório de costumes da cidade”. De fato, ali frequentava uma mescla de filhos de estrangeiros, uma mistura de deslocados e descolados, uma turma de atitude mais solta, propícia a novidades como o biquíni e o surfe. Os primeiros surfistas cariocas, por sinal, eram caçadores submarinos. Só pegavam onda como alternativa, quando o mar, revolto, não estava para peixe arpoado. Jorge Paulo Lemann, então chamado de Paulo Americano, por, fisicamente, parecer estrangeiro, era um deles.

Arduino Colasanti, nascido em Livorno, na Itália, e, mais tarde, ator do Cinema Novo, também agia assim. Era tão bom com a arma sub que o pesqueiro descoberto por ele nas Ilhas Tijucas, ao largo da Barra da Tijuca, ficou conhecido por Laje do Arduino. (Um raríssimo acidente geográfico batizado por mérito, e não por acidente cartorial, homenagem religiosa ou aduladora.) Além de caçador, Arduino foi caça. Boa-pinta, cavalheiro, viu-se feliz vítima de “peixões” como Leila Diniz, Sônia Braga, Irene Stefânia e extenso cardume.

Bruno Hermanny também tinha estampa de galã. Fazia sucesso entre as mulheres da bossa nova quando aparecia na casa do cunhado, Tom Jobim, casado com sua irmã, Thereza. Seu êxito era ainda maior dentro d’água. Foi o único brasileiro campeão do mundo de caça submarina na categoria individual. E logo duas vezes: em 1960, na Sicília, e em 1963, no Rio.

Justiça seja feita: naqueles idos, as equipes nacionais só concorreram fora do país em virtude do apoio pecuniário de um praticante tardio: Roberto Marinho, que começou na caça sub em 1956, aos 52 anos. Nada surpreendente para quem iniciaria a saga da Rede Globo aos 61 anos. Marinho gostava de dizer que era do mar até no sobrenome – embora preferisse ser chamado de dr. Roberto.

Ainda persiste a sua fama de mergulhador corajoso. Marinho preferia caçar na espuma, no salseiro, próximo às pedras, onde o mar é mais bravio, e isso lhe causava problemas. Chegou a desmaiar, quando uma onda empurrou sua cabeça contra as rochas. Para evitar ferimentos, encomendou a primeira roupa de mergulho feita no Brasil, confeccionada em borracha laminada. Apesar desses reveses, caçou até os 81 anos. Ao longo de um quarto de século, não desistiu nem quando um barqueiro inexperiente, em meados da década de 1970, pôs a pique uma lanchinha voadeira de 15 pés (4,5 metros), obrigando ambos a aguardar salvamento horas a fio em um desconfortável trecho do costão da Ilha Grande. O lugar ficava muito próximo da penitenciária, onde os presos políticos da época não podiam imaginar que o todo-poderoso da Globo passava por apuros.

Quem também costumava praticar o esporte nas imediações da Ilha Grande naqueles idos era Ivo Pintaguy. Seu barqueiro tinha mais tarimba. Era Madame Satã, o ex-marginal de quem o cirurgião começara a ficar amigo por acaso, durante um plantão no pronto-socorro, ainda nos anos 1940. Na ocasião, depois de nocautear, no braço, seis policiais, Madame Satã levou a desfigurada milícia ao hospital e avisou: “Doutorzinho, eu os trouxe para você”.

A caça submarina, no Rio, teve acurada pontaria até na área musical. Por causa dela surgiu um dos clássicos da bossa nova: “O Barquinho”, de Roberto Menescal e Ronaldo Bôscoli. Tudo aconteceu na região de Cabo Frio, numa tarde do verão de 1961, um dia de luz, festa do Sol. Menescal, compositor, violonista e àquela altura um “fominha” da caça sub, levou um grupo de amigos a bordo de uma traineira alugada. Estavam no mesmo barco Nara Leão, Bôscoli, o Tamba Trio (Luizinho Eça, Hélcio Milito e Bebeto), Iara — que se tornaria a senhora Menescal — e o barqueiro Ceci. Bem que os peixes ajudaram. A pescaria submarina rendeu. Mas o motor da traineira pifou. Ceci tentou ancorar. Não havia cabo (corda) suficiente. A traineira ficou à deriva, afastando-se cada vez mais da costa. Um drama digno de tango.

Para evitar o pânico dos amigos, Menescal, o mais experiente a bordo, começou a cantarolar uma melodia que ia inventando na hora. Bôscoli, animado, passou a criar um esboço de letra, também de estalo. Assistir ao início do processo de criação de “O Barquinho” foi uma tábua de salvação para o bom humor. Mas o salvamento de verdade só surgiu uma hora mais tarde. “Apareceu uma bendita traineira vinda de Abrolhos, na Bahia, que nos rebocou até Arraial do Cabo”, recordou Menescal, que, aos 77 anos, ainda mergulha, embora tenha trocado os arpões por uma câmera de vídeo.

Segundo a lista da Confederação Brasileira de Caça Submarina, o segundo mais bem-sucedido caçador sub do Brasil – só perde para Hermanny – é Ricardo Dias da Cruz Affonso Ferreira. Ou Charuto, como ficou conhecido no meio, em virtude de, outrora, ser muito magro e queimado de sol. Entre outros títulos, conquistou o mundial de 1975, por equipes, em um campeonato disputado em Paracas, no Peru. Um ano antes, havia aberto a boutique Richards, em Ipanema. Foi a primeira das 44 lojas próprias da grife, sem contar as 28 franquias – um império hoje sob o comando do conglomerado Inbrands. Embora tenha sido o responsável pelas roupas da marca do decorrer de décadas, Ferreira foi a raros desfiles na vida. “Acho chato demais. Sou mais uma pescaria”, costuma dizer. Aos 70 anos, continua praticando a caça submarina. Com mais frequência, em Cabo Frio. Ou zarpando do Caribe, onde está atracado o seu veleiro.

Há quem atribua o marcante estilo da Richards a duas nítidas preferências de Ricardo Ferreira. A opção pelos discretos tons pastel viria do seu daltonismo. Quanto ao desenho das roupas, foi uma influência das muitas viagens ao sul da França, que passou a conhecer melhor como mergulhador, muitas vezes na companhia do amigo francês Jean-Baptiste Esclapez, o Titou, campeão mundial de caça sub. Ricardo Ferreira rebateu: nunca pensou muito no estilo da Richards. Admitiu, porém, que o nome da marca surgiu por causa da caça submarina.

Ricardo havia convidado os amigos para um jantar em sua casa. Nele, pretendia definir o batismo da primeira boutique. O encontro, porém, deu em nada. Ninguém tinha uma proposta razoável para o nome. Até que um dos convidados viu, depositada sobre uma cadeira, uma sacola da Richard’s Aqualung Center, naqueles tempos a maior loja de equipamentos de mergulho de Nova York. O invólucro continha uma lanterna Faralite e um respirador Farallon, encomendados a um chegado que viajara para os Estados Unidos. O tal conviva do jantar foi brincalhão: “Põe Richard’s. Você se chama Ricardo merrmo“, aduziu, em carioquês.

Além de dar nome a uma grife de prestígio, a caça sub está representada até na moeda nacional. Basta olhar a imagem no verso da nota de R$ 100. Quem a escolheu foi o economista, caçador sub e ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco – hoje em outras águas, à frente da corretora de investimentos Rio Bravo. Quando o Plano Real ainda era um segredo indevassável, e decidiu-se, em sigilo, estampar nas cédulas figuras da fauna nacional, coube à nota de R$ 100 o desenho de um pirarucu. Gustavo Franco rebelou-se contra a escolha.

Prudente, explicou que o nome do avantajado peixe fluvial é perigosa palavra oxítona, implicando risco de cair no deboche do populacho. Como substituto do pirarucu, o economista sugeriu a garoupa, presa preferida de seu grupo de caçadores.

Na ocasião, a Casa da Moeda impunha pressa. Franco telefonou ao seu velho amigo e parceiro de pescarias, o jornalista Luiz Antonio Pereira, pedindo fotos. “Enviei alguns exemplares da Apnéa, uma revista de mergulho francesa para quem colaboro há 25 anos”, conta Pereira. “Não haveria problemas, uma vez que a nossa garoupa é a mesma do Mediterrâneo. O problema é que os desenhistas incumbidos da tarefa também reproduziram na nota algumas algas inexistentes no litoral brasileiro”, diverte-se. Sem problemas. Elas foram eliminadas na versão mais recente da cédula, para conforto dos biólogos e dos nacionalistas. E glória da caça submarina carioca.