Em matéria de sem-vergonhice e faro para descobrir talentos, o multimídia avant la lettre Carlos Imperial era dez, nota dez!

Por Walterson Sardenberg Sº

“E então eu falei para o Fernando: ‘Fique tranquilo. Já te enviei aquele material, ninguém vai saber de nada’.”

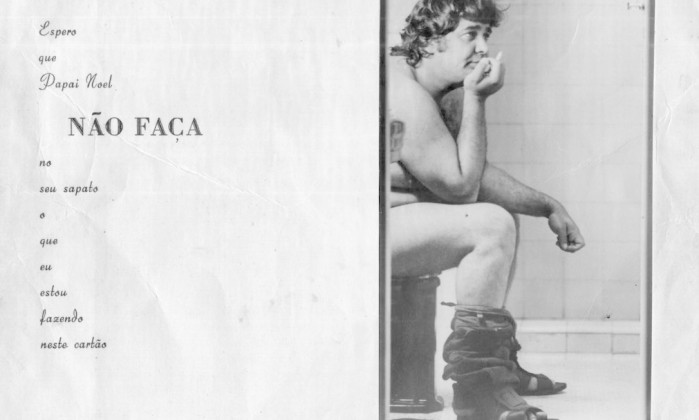

Fernando, no caso, era Fernando Collor de Mello, recém-eleito presidente. Quem se referia a ele com tanta intimidade, ao telefone, naquele ano de 1990, era o gordo Carlos Imperial. Não duvidei que Imperial desfrutasse da intimidade do político alagoano. Ele era capaz de tudo. No Natal de 1968, enviara aos amigos um singelo cartão. Debochado, aparecia nu no vaso sanitário, exibindo sua rotunda silhueta – que chegaria a 130 quilos, muito mal distribuídos por seu 1,81 metro de altura –, ao lado de seus líricos votos de Boas Festas: “Espero que Papai Noel não faça no seu sapato o que estou fazendo neste cartão”.

Muita gente se divertiu ao receber o mimo. Nem todo mundo, porém. Sabe-se lá como, o cartão chegou às mãos de um general sem espírito natalino que mandou prender Imperial. Naquele final de 1968, os militares anteciparam o presente de fim de ano dos brasileiros, editando no dia 13 dezembro o AI-5, que tirava de cartaz o que restara de direitos civis.

“Você conhece o Collor faz tempo?”, perguntei a Imperial.

“Ah, desde a época em que ele era garotão e andava de enrosco com um mulherão, atriz de um dos meus filmes”, ele disse. “O Fernando vivia nas locações – fazia um tremendo sucesso com a mulherada.”

Continuei não duvidando. Imperial, que eu conhecera em 1998 em uma gravação do SBT, era mesmo capaz de tudo. Na dobrada dos anos 1950 para os 60, lançara Roberto Carlos, Erasmo Carlos, Wilson Simonal e Jorge Ben. Sem esquecer que, contra a vontade dos chefões da gravadora Continental, mandara buscar em Porto Alegre uma jovem e desconhecida cantora para gravar o disco de estreia. Chamava-se Elis Regina. A rigor, Élys Regina, com “y” e acento no primeiro “e”. Imperial mudou-lhe a sílaba tônica, assim como trocara o batismo de outro de seus protegidos. A alegação foi de uma lógica escorreita: “Tião não é nome de cantor”, ensinou. “De agora em diante vai ser Tim.” Sim, ele mesmo, o síndico Tim Maia.

Nos anos seguintes, Imperial se tornaria um compositor de apurado faro para o hit parade. Criou sucessos como “Mamãe Passou Açúcar em Mim” e “Vem Quente Que Estou Fervendo” – este em parceria com Eduardo Araújo. Seu “Nem Vem Que Não Tem” foi gravado até por Brigitte Bardot, como “Tu Veux ou Tu Veux Pas” (“Você quer ou você não quer”). Mais: inspirado em “Monday, Monday”, dos The Mamas & The Papas, o Gordo compôs um óbvio plágio: “Pra Nunca Mais Chorar”, gravado por Vanusa, outro êxito de execução. Nada que pudesse ser chamado de pérola do cancioneiro, embora dele o compositor se valesse para registrar em seu nome criações populares de origem remota e autores desconhecidos.

Por exemplo: passando a perna no inocente Domínio Público, lavrou como de sua pena a página musical “Meu Limão, Meu Limoeiro”. A própria mãe de Imperial, dona Zezé, escandalizou-se com a safadeza: “Meu filho, esta canção eu entoava pra você dormir quando nenê!”. Imperial deu de ombros. Uma de suas máximas era “música e mulher, se não tiverem dono, eu carrego”.

De música e de mulher, Imperial conhecia um bocado. No programa Esta Noite se Improvisa, na TV Record, em meados da década de 1960, era dos poucos a rivalizar em repertório com os garotos Chico Buarque e Caetano Veloso. A disputa consistia em lembrar canções que contivessem determinada palavra sugerida pelo apresentador, Blota Júnior. Imperial caprichava no figurino desleixado. Calçava chinelos, numa época em que os artistas se apresentavam de smoking. Mantinha a barba por fazer e os cabelos desgrenhados. Trocava as camisas havaianas pela do Corinthians – embora fosse um fanático torcedor do Botafogo.

Era recebido pela plateia com infindáveis vaias. Em meio a elas, estufava a pança, em profundo regojizo. Outra de suas máximas: “Prefiro ser vaiado no meu Mercury-Cougar a ser aplaudido num ônibus”. A propósito, nos anos 1960, tinha dois Mercury-Cougar na garagem para chamar de seus, um deles conversível. Mas a frase de efeito não era de sua lavra, e sim uma paráfrase da escritora francesa Françoise Sagan: “Prefiro ser vaiada numa Ferrari a ser aplaudida no metrô”. Frase boa Imperial também carregava – tivesse ou não proprietário.

No início dos anos 1990, quando o Gordo me telefonava de sua casa no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, para a redação da revista masculina popularesca que eu comandava, em São Paulo, um de seus assuntos preferidos eram as mulheres. Ou “lebres”, em seu linguajar cafajeste, feitas para serem “abatidas”. “Vocês, jornalistas de São Paulo, inventaram essa história de botar mulher em capa de revista – sem comer”, advertia, veemente. “Isso não se faz”, retomava, quase em prantos.

O Gordo passara a vida cercado de “lebres”. Foi assim até mesmo quando casado com Roseclair, sua primeira mulher, mãe de seus dois filhos (Marco Antônio e Maria Luíza) e pertencente a um clã bom de briga: os Gracie, introdutores do jiu-jítsu no país. Imperial chegou a ter um harém. Comprou um hotel abandonado para acomodar as odaliscas. Seu auge em índice de “abatimento” aconteceu na década de 1970, quando pegara uma carona, primeiro como produtor e depois como diretor, na onda das pornochanchadas.

É bom que se diga: não se sentia um oportunista ao passar para detrás das lentes das Arriflex e Mitchell – como se alguma vez esse sentimento de culpa ousasse ocupar o seu corpanzil. Começara a carreira dançando rock em pontas nas chanchadas dos anos 1950. Era mesmo capaz de tudo, um homem de sete instrumentos – embora mal arranhasse o violão. Além de dançarino, foi apresentador de TV, produtor de teatro e de discos, divulgador de gravadoras e colunista de revistas popularescas. Talvez a corruptela “calunista” lhe coubesse melhor. Ao menos quando se lembra de sua briga feia com o ator Mário Gomes antes de o jornal carioca Luta Democrática publicar uma nota, não assinada, informando que o galã baixara ao hospital com uma cenoura alocada em região de fazer corar os pudibundos. A notícia sobre a leguminosa, no jargão da imprensa, era “plantada” – ou seja, falsa. E tinha o inequívoco estilo de Imperial.

Picareta contumaz

Seja como for, naquele início dos anos 1990, quando costumava me telefonar, o Gordo estava longe de tanto poder. Andava esquecido, amargurado e com seríssimos problemas de saúde, em virtude do diabetes. Mas não perdera a verve. Contava casos rocambolescos e deixara escapar – ou fizera de propósito? – a história de ter enviado ao então presidente Collor algo que me pareceu comprometedor. Perceben-do que falara demais, passou a ser reticente. Com alguma pressão, acabou contando.

Em uma de suas pornochanchadas, o roteiro enveredava pela comédia agitada, aquela série de situações de entra gente, sai gente, com correrias. Faltavam, porém, coadjuvantes. Imperial teria visto Collor dando sopa no set e, em nome da camaradagem e da carência de opções, pediu que o jovem galã participasse da sequência. Tarefa do novato: correr só de cuecas. Collor quis pular fora, em nome de suas ligações intestinas com a fina flor da oligarquia alagoana. Mas Imperial era a persuasão ambulante. Convenceu o rapaz. Uma década e meia depois, estava enviando ao recém-empossado presidente as cenas comprometedoras retiradas das cópias que restaram do filme.

Que filme seria aquele? Perguntei, insisti e nada. Mais o Gordo não contava. Eu que ficasse curioso. Imperial estreara como produtor em 1974, com Banana Mecânica, estrelando um pitéu: Rose di Primo. Depois, dirigira no mesmo ano Um Edifício Chamado 200, com Vera Gimenez, a curvilínea mamãe da apresentadora Luciana Gimenez. Seguiram-se filmes tão diversos quanto o policial O Esquadrão da Morte, de 1975, e o autorreferente O Sexo Maníaco, de 1976. Como achar o fio da meada? Confesso: jamais descobri se a história da comédia agitada era verdadeira. Até porque o Gordo me garantira ter enviado as insidiosas sequências filmadas para Brasília. Ademais, como separar a cascata da realidade, no caso de um picareta contumaz, quase um mitômano?

Segundo Imperial, seu longa-metragem derradeiro, o permissivo Mulheres, de 1982, fora baseado no conto “Morire d’Amore”, do italiano Pier Paolo Pasolini. Portanto, um “filme de arte” – embora lascivo até o último fotograma. Assim foi divulgado, atraindo às bilheterias um público que, do Imperial, só gostava das “lebres” – e olhe lá. Soube-se muito tempo depois que o tal conto de Pasolini jamais fora escrito.

Cafajeste carioca padrão

O rechonchudo malandro, claro, era velho reincidente. No final dos anos 1960, à guisa de dar um furo de reportagem, inventara que os Beatles haviam gravado “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. A história ganhou tamanha repercussão que, quando Imperial insinuou desmenti-la, Gonzagão lhe implorou para manter a cascata. Pela primeira vez em anos, os cabeludos do rock haviam proporcionado ao Rei do Baião prestígio e uma agenda de shows consistente, em vez de varrê-lo dos palcos.

Até mesmo o ladino Ricardo Amaral viu-se vítima de um engodo de Imperial. O bem-sucedido dono de casas noturnas narra em seu livro de memórias, Vaudeville (editora LeYa, 2002), a entrada triunfal do “cafajeste carioca padrão” em seu escritório, com a notícia de que seu grupo musical, a Turma da Pilantragem, havia conquistado o prêmio principal do Festival de Música do Caribe. Pareceu-lhe uma façanha. Curioso, Amaral foi ouvir o conjunto e entusiasmou-se com as canções balançadas e a presença de “uma penca de moças gostosíssimas”.

Com efeito, a pilantragem, gênero fugaz que seu porta-voz tentara elevar ao patamar de movimento, mostrava-se ótima para dançar, mesmo sem primar pela originalidade. A levada de ritmo era uma cópia escancarada dos arranjos criados para o californiano de origem latina Chris Montez. Além de mulheres, músicas e frases de efeito, o Gordo embolsava até estilos e maneirismos.

Comemorando o trunfo de um show da Turma da Pilantragem com muito público na casa noturna de Amaral, o “cafajeste carioca padrão” confidenciou ao surpreso proprietário: “Não participei do Festival de Música do Caribe. Ele nem existe”.

Não admira que o Gordo tenha levado seus métodos edificantes para um terreno bastante propício. Em 1982, convidado pelo Partido Democrático Trabalhista, de Leonel Brizola, candidatou-se a vereador no Rio. Conseguiu a vaga. Só deixou o PDT quando seus colegas de legenda descobriram uma tramoia. À sorrelfa, Imperial incluíra uma emenda liberando a construção de dois prédios de 11 andares para um apart-hotel em nome de seu querido Botafogo Futebol Clube.

Sorvetes & Coca-Cola

Uma vez sem partido, criou o próprio, o demagógico Partido Tancredista Nacional – aproveitando-se da então recente comoção nacional em torno da morte de Tancredo Neves. A família do político mineiro estrilou. Mas isso não impediu o Gordo de se reeleger e até mesmo de se candidatar, mais tarde, a prefeito. Dessa vez, seus artifícios não foram suficientes, mesmo que houvesse caído no gosto popular, ao tomar para si a tarefa de anunciar, ao microfone do Sambódromo, o resultado dos desfiles do Carnaval carioca, criando o bordão “Dez, nota dez!”. E mesmo que propagasse ter sido torturado e encarcerado diversas vezes pela ditadura.

Não era verdade. Foi preso uma única vez, aquela por causa do cartão de Natal. Na ocasião, tirando o grande desconforto da arbitrariedade, não tinha do que se queixar. No Departamento de Ordem Política e Social, o soez Dops, ninguém lhe encostou a mão. Transferido para a colônia penal da Ilha Grande (RJ), caiu nas graças da alta cúpula do jogo do bicho, ali detida. Passava os dias tocando violão, ouvindo música no toca-discos, vendo TV e pegando praia. Chegou a pedir ao seu advogado, Sérgio do Rego Macedo, que não lhe interrompesse as férias compulsórias.

Apesar de tanta malandragem, não pense que nosso herói fosse um arrivista, criado em família desestruturada e sem vintém. Carlos Eduardo da Corte Imperial, como o nome pomposo antecipa, nasceu em berço esplêndido, no ano da graça de 1935, em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Seu pai, Gabriel, homem de ilibada trajetória, chegou a prefeito da cidade. Mais tarde, já no Rio, o pai se tornou banqueiro e próspero empresário. O imenso apartamento da rua Miguel Lemos, em Copacabana, onde o menino Carlos Eduardo cresceu, era um tríplex.

Em sua bem urdida biografia Dez, Nota Dez! Eu Sou Carlos Imperial, lançada em 2008 pela editora Planeta, e relançada em versão ampliada neste 2015, o jornalista Denilson Monteiro dá alguns pistas de como o garoto bem-nascido transformou-se na criatura rude e avacalhada que, vivo fora, estaria completando 80 anos. O primeiro motivo seria o bullying sofrido no colégio. Imperial era um menino arrumadinho demais quando chegou aos bancos escolares cariocas. Os colegas não lhe pouparam humilhações. Em defesa própria, o pequeno almofadinha foi se transformando no Ogro. Ao descobrir a rebeldia do rock’n’roll, abraçou-a. Não deu trela aos vizinhos da zona sul, que esnobavam o rock como música simplória. Foi andar com a turma da zona norte, para quem os 12 compassos e três acordes estavam de bom tamanho.

Por mais antiético que fosse, o Ogro tinha seus valores. Não fumava, jamais bebia e não tomava drogas. A seu modo, era um homem família. Quando descobriu que o filho, Marco Antônio, então adolescente, andava consumindo cigarro de artista, armou um barraco maior que o próprio abdômen – gordura adquirida, aliás, em virtude do exagerado consumo de sorvetes e, sobretudo, Coca-Cola.

Amigo dos amigos

No início dos anos 1970, quando fez fortuna produzindo teatro, chegando a montar cinco espetáculos simultâneos no Rio e em São Paulo, o Gordo era considerado o melhor profissional da praça por atores e diretores. Não só os tratava com salamaleques como pagava em dia, e até antes. Quando a data de pagamento caía na segunda-feira, dia de folga no teatro, antecipava a remuneração. Honrava com os honorários no sábado. Melhor: em dinheiro vivo. Dizia: “Domingo os bancos não abrem e vocês podem precisar de dinheiro”.

Também era um dedicadíssimo divulgador de seus protegidos. A isso se deveu, por exemplo, o contrato de Roberto Carlos com a CBS – hoje, Sony. Nos telefonemas que me fazia, pedia com ênfase que eu publicasse reportagens com Fulano ou Sicrano, enaltecendo-lhes as qualidades, por mais obscuras. Em novembro de 1991, insistiu que eu preconizasse uma matéria com o cineasta Cláudio Cunha, então atuando no teatro no papel do Analista de Bagé. Rebati que não se tratava de um personagem de primeiro time. O Gordo convenceu-me do contrário com um aliciante argumento: “Ele vai contar que lançou muitas atrizes gostosas e que comeu todas. Aliás, este vai ser o título da reportagem”.

E assim foi. O texto, embora assinado por uma repórter da sucursal carioca, trazia o inconfundível estilo Imperial. Eis as primeiras linhas: “Realmente eu lancei muitas mulheres no cenário artístico… e comi todas! Umas merecidamente. Outras me deram vontade de jogar pela janela. Elas gostavam de tudo, até de minhas outras mulheres. Separei-me de uma delas por excesso de compatibilidade de gênios. Ela gostava das mesmas coisas que eu: mulher e dinheiro”.

À época, evidentemente, tomei cuidado de mandar ouvir as mulheres da lista de Cunha. Duas delas, Edna Velho e Cláudia Pellegrino, admitiram terem tido um caso com o cineasta. Outras duas, Aldine Müller e Márcia Dornelles, ficaram indignadas com o “entrevistado”. Aldine ameaçou: “Acho que vou entrar com um processo contra ele”. E entrou. Matilde Mastrangi também, assim como outras citadas. Antes que os processos por calúnia e difamação se amontoassem na mesa de seu advogado, o próprio Cláudio me telefonou amuado. Dizia-se arrependido e pedia uma nova reportagem, em que faria uma retratação. Cedi. Antes de desligar, o cineasta perdoou o Gordo: “Ele quis ser legal comigo. Mas acabou me atrapalhando a vida”.

Engraçado até morrer

Esperei um novo telefonema de Imperial. No mínimo para ouvi-lo gabar-se da repercussão da história, na base do “falem bem ou mal, mas falem de mim”. Muito tempo depois, Imperial me ligou – sem mencionar o caso Cláudio Cunha. Eu não sabia, mas o Gordo, agora quase magro por causa da doença, perdera o viço. Mal saía da cama. Ao menos tinha, entre os lençóis, a companhia da filha adolescente de seu caseiro. Para espanto de Marco Antônio, herdeiro de Imperial, o empregado permitia o romance, mesmo que a garota dividisse sua intimidade com um homem quase quatro décadas mais velho e muito enfermo. “Estou comendo com o aval da família”, disse Imperial ao filho, para tranquilizá-lo.

Carlos Imperial morreu de infecção generalizada em 4 de novembro de 1992, aos 56 anos, quando Collor de Mello já havia aprontado coisas muito piores do que correr de cuecas num filme nacional. Pouco depois, Marco Antônio Imperial foi chamado para um encontro com o tal caseiro que dera anuência ao romance da própria filha com o patrão. O ex-empregado queria lhe passar às mãos um documento que, de acordo com a vontade de Carlos Imperial, só deveria ser aberto após a sua morte. Marco abriu o envelope. Ali estava uma declaração de próprio punho do Gordo, beneficiando a filha do caseiro com 25% dos seus bens.

Não fosse o momento cerimonioso, Marco teria caído na gargalhada. O documento não tinha absolutamente qualquer validade jurídica. O Gordo já usara desse expediente em outras passagens. Era mesmo um mestre da sem-vergonhice, embora nem tão venal quanto o homem que incentivara a filha adolescente a render-se aos caprichos libidinosos de um moribundo.

Em todo caso, Marco Antônio resolveu certificar-se com o advogado da família. O sujeito leu o documento com toda a atenção e disse: “Marquinho, esse Imperial era foda. Até na morte aprontou uma engraçada”.

(Última malandragem: terminei este perfil com a mesma frase com que Denilson Monteiro encerrou a sua biografia do grande pilantra. Uma derradeira homenagem a Carlos Imperial.)